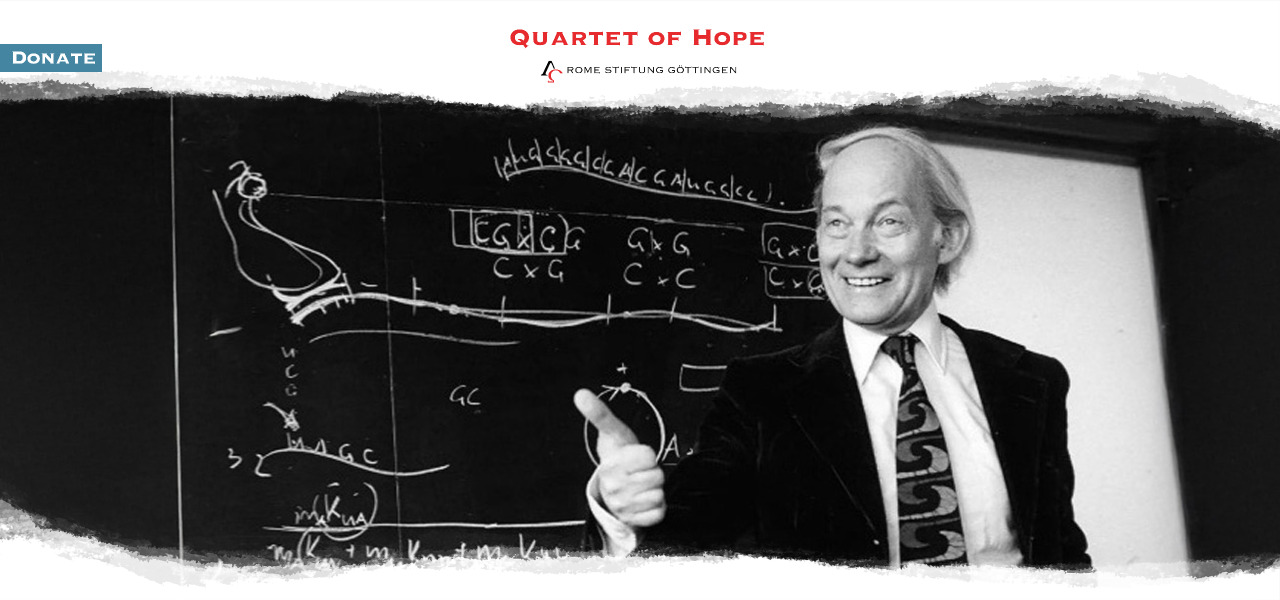

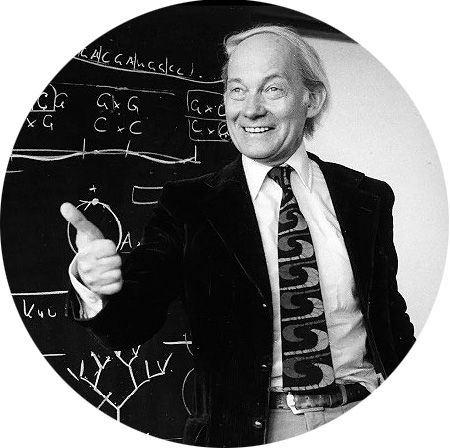

Manfred Eigen

1927 Bochum – 2019 Göttingen

Manfred Eigen stammte aus einer Musikerfamilie in Bochum. Er studierte ab 1945 Physik und Chemie an der Universität Göttingen, wo er 1951 bei Arnold Eucken auch promovierte. 1953 holte ihn Karl Friedrich Bonhoeffer an das Max-Planck-Institut für physikalische Chemie in Göttingen, wo er 1958 wissenschaftliches Mitglied, 1962 Leiter der Abteilung für chemische Kinetik und 1964 Direktor des Instituts wurde, dessen interdisziplinären Fachbereich er schuf und das 1971 von ihm erheblich erweitert werden konnte (seit 1972 biophysikalische Chemie). Ab 1965 war er Honorarprofessor an der TU Braunschweig.

Manfred Eigen entwickelte kinetische Methoden zur Untersuchung extrem schneller biochemischer Reaktionen, die er erstmals mit der Relaxationsmethode erfasste. 1967 wurde er zusammen mit Ronald George Wreyford Norrish und George Porter mit dem Nobelpreis für Chemie für Untersuchungen an extrem schnell ablaufenden chemischen Reaktionen ausgezeichnet. 1971 folgte die Veröffentlichung einer grundlegenden Arbeit über Selbstorganisation der Materie und Evolution biologischer Makromoleküle, die er experimentell überprüfte (Auftakt der evolutiven Biotechnologie). Eigens Name ist seitdem mit der Theorie des Hyperzyklus verknüpft, der zyklischen Verknüpfung von Reaktionszyklen als Erklärung für die Selbstorganisation von präbiotischen Systemen, die er zusammen mit Peter Schuster im Jahre 1979 beschrieb. Der Eigen-Wilkins-Mechanismus wurde nach ihm benannt. Eigen gründete zwei Biotechnologiefirmen, Evotec und Direvo, die auf den Gebieten des Hochdurchsatz-Screenings und der gerichteten Evolution tätig sind.

Von 1983 bis 1993 war Eigen als Präsident der Studienstiftung des deutschen Volkes tätig. In dieser Funktion forderte er die Bildung einer Leistungselite. Er war Schirmherr des alljährlichen XLAB-Science-Festivals in Göttingen.

Seit dem Frühjahr 2015 existiert die Manfred Eigen-Förderstiftung, die eine „unselbstständige Stiftung innerhalb des privaten Vermögens der Max-Planck-Gesellschaft“ ist. Sie fördert wissenschaftliche Projekte am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie.

Die Vision Manfred Eigens war eine wissenschaftliche Einheit der Naturwissenschaften. Die Verschmelzung von Physik, Chemie und Biologie zu letztlich einem Wissensgebäude spiegelt sich in seiner Vorstellung eines einheitlichen Entwicklungsprinzips in Form von Variation und Selektion im Sinne Darwins wider. Zum Ende seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hin verfolgte er die Theorie, dass Selektion der gesamten Entwicklung des Universums zugrunde liegt, wie es in seinem letzten Buch, From Strange Simplicity to Familiar Complexity, zum Ausdruck kommt.

Manfred Eigen starb im Februar 2019 im Alter von 91 Jahren.

Weitere Auszeichnungen: 1962 Otto-Hahn-Preis, 1964 Mitglied American Academy of Arts und Leopoldina, 1965 Mitglied Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 1971 Ehrenmitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973 Mitglied Orden Pour le Mérite, 1976 Mitglied Sowjetische Akademie der Wissenschaften, Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, 1977 Mitglied Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1980 Niedersachsenpreis Wissenschaft, 1989 Mitglied Academia Europaea, 1992 Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis, 1994 Helmholtz-Medaille, mit Rudolf Rigler Max-Planck-Forschungspreis, 2005 Lifetime Achievement Award Institute of Human Virology Baltimore, 2007 Golden Goethe Medaille, 2011 Wilhelm-Exner-Medaille, Ehrenbürgerschaften und Ehrendoktorwürden.

Musik: Klavierspiel seit dem Vorschulalter. Mit zwölf Jahren öffentliche Klavierkonzerte von JC Bach, J Haydn. Zweiter Weltkrieg unterbrach Musikstudien, die er nach dem Physik- und Chemiestudium wieder aufnahm. Unterricht bei Rudolf Hindemith. Aufnahmen von Mozart Klavierkonzerten mit New Orchestra of Boston unter David Epstein und Kammerorchester Basel unter Paul Sacher, mit dem ihn seit den 1960er eine enge Freundschaft verband. Beide strebten ein Institut für Musikforschung in Deutschland im Rahmen der Max-Planck-Gesellschaft, eine Art interdisziplinäres Musik Bauhaus an.

Dieses Vorhaben sollte die Forschung von Wissenschaftlern und Musikern enger zusammenbringen. Führende Vertreter verschiedener Fachrichtungen trafen sich zu regelmäßigen Diskussionen im Hinterzartener Kreis, um die Idee zu konkretisieren. Zu den Beteiligten gehörten viele namhafte Naturwissenschaftler, darunter Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und Konrad Lorenz. Daneben wirkten berühmte Persönlichkeiten wie die Philosophen Georg Picht und Theodor Adorno mit. Aus der Musikwelt engagierten sich neben Paul Sacher unter anderem der Geiger Yehudi Menuhin, der Komponist und Dirigent Pierre Boulez und der Flötist Aurèle Nicolet. Trotz des Engagements seiner prominenten Befürworter scheiterte das Projekt.

Analog wurde 1977 im Centre Pompidou in Paris (Frankreich) das Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique eröffnet, das bis heute besteht. Erster Leiter des Instituts war Pierre Boulez, der ggf. die Leitung des deutschen Instituts übernommen hätte.

Max Perutz

1914 Wien – 2002 Cambridge

Max Ferdinand Perutz wurde am 19. Mai 1914 in eine wohlhabende Wiener Textilindustriellenfamilie jüdischer Herkunft geboren. Er studierte ab 1932 an der Universität Wien. Dort wurde sein Interesse an der Biochemie vor allem durch Kurse bei Friedrich Wessely geweckt.

1936 ging er nach England und trat dort am Cavendish-Laboratory der University of Cambridge als Forschungsassistent einer Kristallographieforschungsgruppe unter John Desmond Bernal bei. Unter der Betreuung William Lawrence Braggs machte er seinen Ph.D. In Cambridge begann er auch am Hämoglobin zu forschen, das für den Transport des Sauerstoffs im Blut verantwortlich ist und ihn den größten Teil seiner Forscherkarriere beschäftigen sollte.

Nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland 1938 wurde Perutz wegen seiner jüdischen Herkunft des Landes verwiesen. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde Perutz zusammen mit anderen Personen deutscher oder österreichischer Herkunft von England nach Kanada abgeschoben und in einem Lager interniert. Perutz wirkte dort als ein Lagerlehrer der Flüchtlinge.

Während des Krieges arbeitete er am Projekt Habbakuk, einem Forschungsprojekt über eine Konstruktion einer Flugzeugplattform mitten im Atlantik, auf der Flugzeuge versorgt und aufgetankt werden sollten. Zu diesem Zweck untersuchte er die gerade erst entdeckte Substanz Pykrete, eine Mischung aus Eis und Holzfasern. Dazu führte er auch im Frühstadium Versuche mit Pykrete unter dem Smithfield Meat Market in London durch. Perutz war für dieses Forschungsprojekt ausgewählt worden, da er vor dem Krieg auf dem Gebiet der Veränderungen von Kristallanordnungen in den Schichten von Gletschereis geforscht hatte. Nach dem Krieg kehrte er auch kurz wieder zur Glaziologie zurück und demonstrierte dabei unter anderem, wie Gletscher fließen. Perutz hatte 1940 promoviert, 1942 geheiratet und war seit 1944 Vater einer Tochter – forschte er weiter nebenbei als Glaziologe.

1947 gründete er als Professor in Cambridge das Labor für Molekularbiologie (LMB), das er bis 1979 leitete. Dort arbeiteten Francis Crick, Hugh Huxley, James Watson, Sydney Brenner, Fred Sanger und Aaron Klug. Mit Perutz als Leiter wurde das Institut zur Geburtsstätte der Molekularbiologie, aus der fünfzehn Nobelpreisträger hervorgingen. In Cambridge wurde er auch zu einem Mitglied des Peterhouse, wo er 1962 zum „Honorary Fellow“ ernannt wurde. Er kümmerte sich dabei sehr um die neuen Mitglieder und war ein regelmäßiger und beliebter Sprecher des Kelvin Club, der wissenschaftlichen Gesellschaft des Colleges.

1953 entwickelte Perutz eine neue Methode, um Proteinstrukturen zu entschlüsseln, indem man diese mit schweren Atomen markiert. Fast zeitgleich hatten die LMB-Mitarbeiter Francis Crick und James Watson die Struktur der DNA ermittelt. 1959 erstellte Perutz dann das erste dreidimensionale Hämoglobin-Modell, wofür er 1962 gemeinsam mit seinem Mitarbeiter John Kendrew, der die Struktur von Myoglobin entschlüsselt hatte, den Nobelpreis für Chemie erhielt. Im gleichen Jahr erhielten Watson, Crick und Maurice Wilkins den Medizin-Nobelpreis.

Zu den 600 Jahr-Feiern der Universität Wien wandte er sich gegen die Verleihung von Ehrendoktorwürden an ehemalige NS-Funktionäre.

Max F. Perutz arbeitete nach seiner Emeritierung weiter am LMB. Ein später Forschungsbereich war die Unterschiedlichkeit der Hämoglobinstrukturen verschiedener Spezies, um sich an unterschiedliche Lebensräume und Verhaltensmuster anzupassen. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte sich Perutz mit der Veränderung von Proteinstrukturen, wie sie durch Huntington und andere neurodegenerative Krankheiten hervorgerufen wurden. Dabei zeigte er, dass die Huntington-Krankheit mit der Anzahl der Glutamin-Wiederholungen zusammenhängt, da diese sich zu Formen vereinigt, die er einen ‚entgegengesetzten Reißverschluss‘ nannte.

Er begann er noch eine weitere Karriere als Essayist und schrieb für die „New York Review of Books“ regelmäßig Artikel über wissenschaftliche Bücher und Themen. Nach dem Anschlag am 11. September appellierte er an Tony Blair und verwandte sich gegen militärische Vergeltung, um unschuldige Menschenleben zu schützen.

Er war zeitlebens der Musik eng verbunden. Seine Lieblingssonate war L.v. Beethovens Op.109 in E-Dur.

Er verstarb am 6. Februar 2002 in Cambridge.

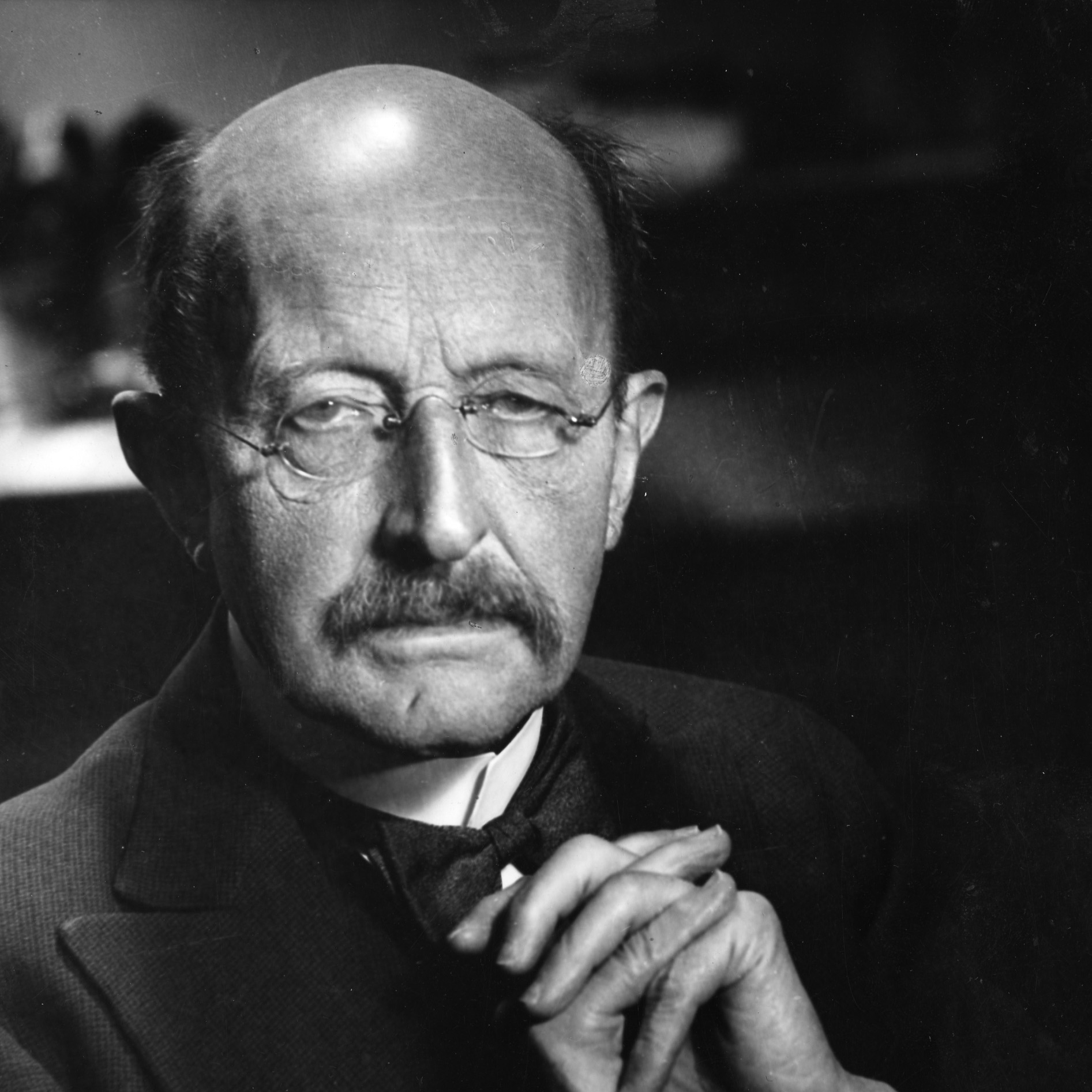

Max Planck

1858 Kiel – 1947 Göttingen

Max Karl Ernst Ludwig Planck wurde 1858 in Kiel geboren. Sein Vater war Professor für Staatsrecht an der Universität Kiel und später in Göttingen. Planck studierte an den Universitäten München und Berlin, unter anderem bei Kirchhoff und Helmholtz, und promovierte 1879 in München. 1889 wurde er außerordentlicher Professor für Theoretische Physik in Kiel und war Nachfolger Kirchhoffs als Professor an der Berliner Universität. 1926 – 1937 war er Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.

Plancks erste Arbeiten befassten sich mit der Thermodynamik. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit den Problemen der Strahlungsprozesse und zeigte, dass diese als elektromagnetisch zu betrachten waren. Von diesen Studien wurde er auf das Problem der Energieverteilung im Spektrum der Vollstrahlung geführt. Die experimentellen Beobachtungen über die Wellenlängenverteilung der von einem schwarzen Körper abgestrahlten Energie in Abhängigkeit von der Temperatur standen im Widerspruch zu den Vorhersagen der klassischen Physik.

Planck gelang es, die Beziehung zwischen der Energie und der Frequenz der Strahlung abzuleiten. Seine 1900 veröffentlichte Arbeit über diese Beziehung mit der universellen (Planck) Konstante ist Plancks wichtigste Arbeit und markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Physik.

Plancks Arbeit an der Quantentheorie wurde in den Annalen der Physik veröffentlicht. Seine Arbeiten sind in den beiden Büchern Thermodynamik (1897) und Theorie der Wärmestrahlung (1906) zusammengefasst. 1926 wurde er zum Foreign Membership der Royal Society gewählt und 1928 mit der Copley-Medaille der Gesellschaft ausgezeichnet. Während der Zeit der Nazi-Regierung in Deutschland erlebte Planck eine schwierige und tragische Phase in seinem Leben, in der er es als seine Pflicht ansah, in seinem Land zu bleiben, sich aber offen gegen einige Maßnahmen der Regierung aussprach, insbesondere gegen die Verfolgung der Juden. Eine persönliche Tragödie erlebte er, als einer seiner Söhne wegen seiner Beteiligung an einem missglückten Attentat auf Hitler 1944 hingerichtet wurde. Er starb am 4. Oktober 1947 in Göttingen.

Er wurde von seinen Kollegen nicht nur wegen der Bedeutung seiner Entdeckungen, sondern auch wegen seiner großen persönlichen Qualitäten verehrt. Er war ein begnadeter Pianist und hat die Musik als Beruf in Erwägung gezogen.

Max Karl Ernst Ludwig Planck was born in Kiel, Germany, on April 23, 1858, the son of Julius Wilhelm and Emma (née Patzig) Planck. His father was Professor of Constitutional Law in the University of Kiel, and later in Göttingen. Planck studied at the Universities of Munich and Berlin, where his teachers included Kirchhoff and Helmholtz, and received his doctorate of philosophy at Munich in 1879. He was Privatdozent in Munich from 1880 to 1885, then Associate Professor of Theoretical Physics at Kiel until 1889, in which year he succeeded Kirchhoff as Professor at Berlin University, where he remained until his retirement in 1926. Afterwards he became President of the Kaiser Wilhelm Society for the Promotion of Science, a post he held until 1937.

The Prussian Academy of Sciences appointed him a member in 1894 and Permanent Secretary in 1912. Planck’s earliest work was on the subject of thermodynamics, an interest he acquired from his studies under Kirchhoff, whom he greatly admired, and very considerably from reading R. Clausius’ publications. He published papers on entropy, on thermoelectric ity and on the theory of dilute solutions. At the same time also the problems of radiation processes engaged his attention and he showed that these were to be considered as electromagnetic in nature. From these studies he was led to the problem of the distribution of energy in the spectrum of full radiation. Experimental observations on the wavelength distribution of the energy emitted by a black body as a function of temperature were at variance with the predictions of classical physics.

Planck was able to deduce the relationship between the ener gy and the frequency of radiation. In a paper published in 1900, he announced his derivation of the relationship: this was based on the revolutionary idea that the energy emitted by a resonator could only take on discrete values or quanta. The energy for a resonator of frequency v is hv where h is a universal constant, now called Planck’s constant. This was not only Planck’s most important work but also marked a turning point in the history of physics. The importance of the discovery, with its far-reaching effect on classical physics, was not appreciated at first. However the evidence for its validi ty gradually became overwhelming as its application accounted for many discrepancies between observed phenomena and classical theory.

Among these applications and developments may be mentioned Einstein’s explanation of the photoelectric effect. Planck’s work on the quantum theory, as it came to be known, was published in the Annalen der Physik. His work is summarized in two books Thermodynamik (Thermodynamics) (1897) and Theorie der Wärmestrahlung (Theory of heat radiat ion) (1906). He was elected to Foreign Membership of the Royal Society in 1926, being awarded the Society’s Copley Medal in 1928. Planck faced a troubled and tragic period in his life during the period of the Nazi government in Germany, when he felt it his duty to remain in his country but was openly opposed to some of the Government’s policies, particularly as regards the persecuti on of the Jews.

In the last weeks of the war he suffered great hardship after his home was destroyed by bombing. He was revered by his colleagues not only for the importance of his discoveries but for his great personal qualities. He was also a gifted pianist and is said to have at one time considered music as a career. Planck was twice married. Upon his appointment, in 1885, to Associate Professor in his native town Kiel he married a friend of his childhood, Marie Merck, who died in 1909. He remarried her cousin Marga von Hösslin.

Three of his children died young, leaving him with two sons. He suffered a personal tragedy when one of them was executed for his part in an unsuccessful attempt to assassinate Hitler in 1944.

He died at Göttingen on October 4, 1947.

Paul Sacher

1906 Basel – 1999 Basel

Der Basler Dirigent Paul Sacher (1906–1999) widmete sich als Interpret, als Auftraggeber neuer Kompositionen sowie als Förderer und Mitglied zahlreicher Gremien und Institutionen vielseitig der zeitgenössischen Musik seines Jahrhunderts. Bereits 1926 stellte er sein erstes Orchester zusammen, das Basler Kammerorchester (BKO), das bis 1987 bestand. 1941 folgte die Gründung des bis 1992 aktiven Collegium Musicum Zürich (CMZ). Waren die Programme vor allem des BKO zunächst stark geprägt von der im frühen 20. Jahrhundert aktuellen Gegenüberstellung alter und neuer Musik, so öffnete sich das Repertoire in späteren Jahrzehnten auch avantgardistischen Strömungen der zweiten Jahrhunderthälfte.

Zu den wichtigsten Anliegen Paul Sachers gehörte es von Anfang an, für seine Orchester neue Werke in Auftrag zu geben. Neben Komponisten des persönlichen Umfeldes wie Conrad Beck, Willy Burkhard oder Frank Martin kontaktierte er bald auch internationale Grössen wie Béla Bartók, Igor Strawinsky oder Paul Hindemith. Später traten Namen wie Luciano Berio, Elliott Carter, Cristóbal Halffter, Hans Werner Henze, Heinz Holliger und Wolfgang Rihm hinzu – um nur einige zu nennen. Den Aufträgen folgten gelegentliche Manuskriptgeschenke, die das Fundament der späteren Sammlung Paul Sacher bildeten. Die beruflichen Kontakte wandelten sich in vielen Fällen in Freundschaften, was später die notwendige Vertrauensbasis für die Komponisten oder deren Erben schuf, ganze Sammlungen autographer Dokumente in die Hände der Paul Sacher Stiftung zu geben. Die Initialzündung dazu gab Sacher, indem er 1983 den Nachlass Igor Strawinskys und kurz darauf die Sammlungen Anton Webern und Bruno Maderna für die Stiftung erwarb – der Weg zum internationalen Forschungsarchiv war vorgezeichnet.